6月26日(火)、農業機械科3年生の総合実習の様子です。最初の写真は、内燃機関性能試験を行なっているところで、エンジンの回転数と損失エネルギー量との関係を明らかにするために排気温度等を計測し、ノートにデータを記録しています。次の写真は、引っ張り試験機を使って鋼材の引っ張り強度等の特性を検査しているところです。次の写真は紙で多面体造形作りに取り組んでいるところです。造形については、更に写真のような複雑な作品にも今後挑戦する予定です。(o.y)

6月26日(火)、農業機械科3年生の総合実習の様子です。最初の写真は、内燃機関性能試験を行なっているところで、エンジンの回転数と損失エネルギー量との関係を明らかにするために排気温度等を計測し、ノートにデータを記録しています。次の写真は、引っ張り試験機を使って鋼材の引っ張り強度等の特性を検査しているところです。次の写真は紙で多面体造形作りに取り組んでいるところです。造形については、更に写真のような複雑な作品にも今後挑戦する予定です。(o.y)

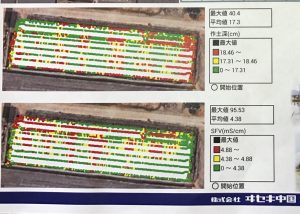

6月25日(月)、晴れ、午後11時の本校6号水田の気温が、水田の照り返しもあって33.4度と高い中、ヰセキ中国の方を講師に迎え、スマート農業体験学習を行いました。受講したのは農業科作物専攻2年生13名で、最初に資料で説明を聞いた後、実際に田植え機の運転を体験をしました。品種はあけぼのです。この田植え機には、GPSセンサーによる直進アシスト機能が付いており、可変施肥機能もあります。これは車輪間の電気抵抗を運転時に測定し、適正な施肥が可能です。これにより肥料の節約が期待できるとのことです。講師の方によるとこういったICTを活用することは省力化や高品質生産に繋がり、新規就農者の確保や栽培技術力の継承に寄与できるとのことです。写真の一番下は、この田植え機で実際の測定結果(作土深とEC電気伝導度)です。田植えをしながら肥料濃度を測定し、そのデータを基に施肥をする事で肥料が節約ができる仕組みです。環境にも優しく持続可能な農業のためには大切な技術です。(o.y)

昨年度の百周年事業で整備された記念館、その周辺の庭園のバリアフリー化もその一環として取り組んでおり、今年3年目を迎えます。写真は、6月25日造園デザイン科庭園施工管理類型3年生16名の実習の様子です。最初の写真は、記念館前にみかげ石の板石を敷設しているところで、次の写真は、石積みをしているところです。通路の整備も行っており、池の周りを車椅子で回遊できるようにする予定です。なお、7月16日の海の日には、この記念館で定例茶会が行われます。(o.y)

興陽高等学校の伝統である行事、1日かけて3haの水田を40名で植えます。

品種はヒノヒカリです。

今日の田植えの手順やポイントを朝9時からライスセンターで確認します。

田植機に丹精込めて育てた苗をセットします。五条田植機にみんなで協力して苗を乗せました。

2人ペアになって田植機の運転です。補助者は苗がきちんと植えてあるか、条が曲がっていないか確認します。

少し雨が降りましたが、順調に田植えが進みます。

苗床から苗を明日植え付けする水田に車に積み込み運びます。1haで180枚運びます。

。

担任・副担任の先生と一緒に八条田植機の前で

写真を撮りました。いい実習ができたよ。

6月16日(土)、農業科の果樹類型の生徒が主催の「親子deブドウ栽培」本年度版は、今日で3日目となりました。本校果樹園に小学生6名とその保護者(5家族) を迎え、今回はジベレリン処理2回目の作業を体験していただきました。品種は収穫時期が11月のため冬ブドウといわれる「紫苑(しえん)」です。6月2日の枝管理からスタートしたこの企画は、2、3年の果樹専攻生の指導のもと、収穫予定の11月まで続きます。ブドウが甘さを一杯ため込んで美味しくなってくれるのが楽しみです。(o.y)

平成30年6月12日(火)

家政科3年食物科学類型20名の生徒たちが、藤田地区の一人暮らしの高齢者40名に手作りのお菓子を届けました。

今年で25年目を迎える、本校家政科の伝統行事です。

家庭科の専門科目「調理」や「フードデザイン」といった授業で学んだ知識や技術を生かし、メニューからパッケージまで自分たちで考え、調理したお菓子10種類です。

形、堅さなどの食べやすさや、味、栄養面など高齢者の方々に合わせて、試行錯誤しながら考案しました。

藤田地区の民生委員の皆様にもご協力いただき、一軒ずつ宅配しました。

地域の皆様と直接触れ合うことで、生徒たちもたくさんの元気をいただき、相互に笑顔になってお別れしました。

6月7日(木)

第一藤田小学校、第三藤田小学校とともに、農業科三年生作物類型生徒が、菜種の刈り取り交流を行いました。

大型農業機械にも触れて帰りました。

新聞社の記者の方は人気者でしたよ(^^)