9月6日(木)、3年生作物類型が12月に外部講師の先生に教わる正月飾り作成用のイネを青刈りしています。特別に肥料を多く施し、一気に成長を促してきました。

まだ水の入っている田んぼで、イネを泥などで汚すと価値がなくなる上に手刈りなので、結構大変です。

影で干して12月に備えます。

9月6日(木)、3年生作物類型が12月に外部講師の先生に教わる正月飾り作成用のイネを青刈りしています。特別に肥料を多く施し、一気に成長を促してきました。

まだ水の入っている田んぼで、イネを泥などで汚すと価値がなくなる上に手刈りなので、結構大変です。

影で干して12月に備えます。

9月5日、岡山県農林水産センター畜産研究所で行われた農業クラブ家畜審査競技(乳牛の部)に農業科の生徒6名(女子2名、男子4名)が出場しました。個人の部で1年の増田彩良さんが最優秀賞を受賞し、1年のあべ木陸翔君(あべ ・・木へんに青)が優秀賞を受賞しました。また、団体の部でも最優秀賞という素晴らしい成果を上げることができました。本校では乳牛を飼育していませんが、この競技(牛を見分ける競技)に出場するにあたり、みさお牧場に何度も通い、ご指導をいただいたお陰だと感謝しています。増田さんは、牛を見て感じた第1印象、インスピレーションを信じて評価したのがよかったと感想を語ってくれました。

農業科1年生の夏の実習です。水田の中に生えているヒエを根元から取り除きました。

西園で育てたナスを収穫しました。焼きナスにしようかな。

イネのもみの数を増やし、もみを重くするために、穂肥を里海米の水田に16日に施しました。

「農業と環境」の授業で栽培している朝日も草丈が大きく伸びてきました。毎週木曜日が生育調査です。

学校のイネの防除をヘリコプターで業者の方にして頂きました。みんなで防除について学びました。

岡山市環境保全農業推進パネル展が岡山市役所1Fで行われ、木村式自然農法、かき殻を入れた里海米の朝日の栽培の様子を展示しました。

紙袋に入ったブドウを収穫し、出荷の準備をしました。おいしいブドウがたくさんできました。

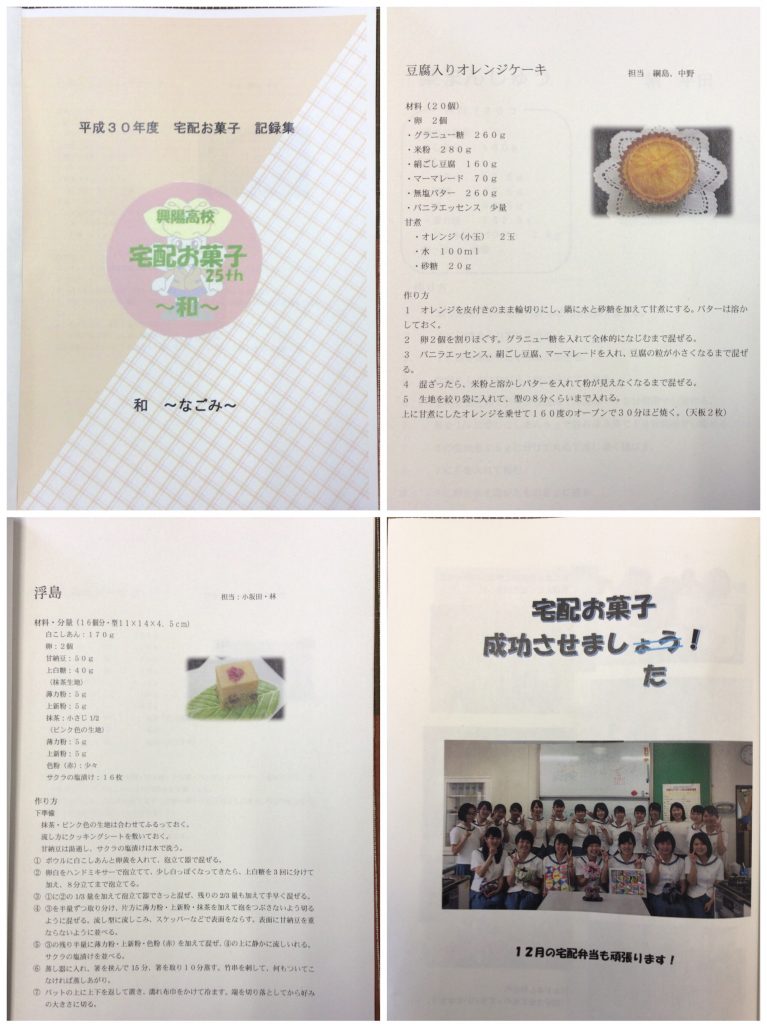

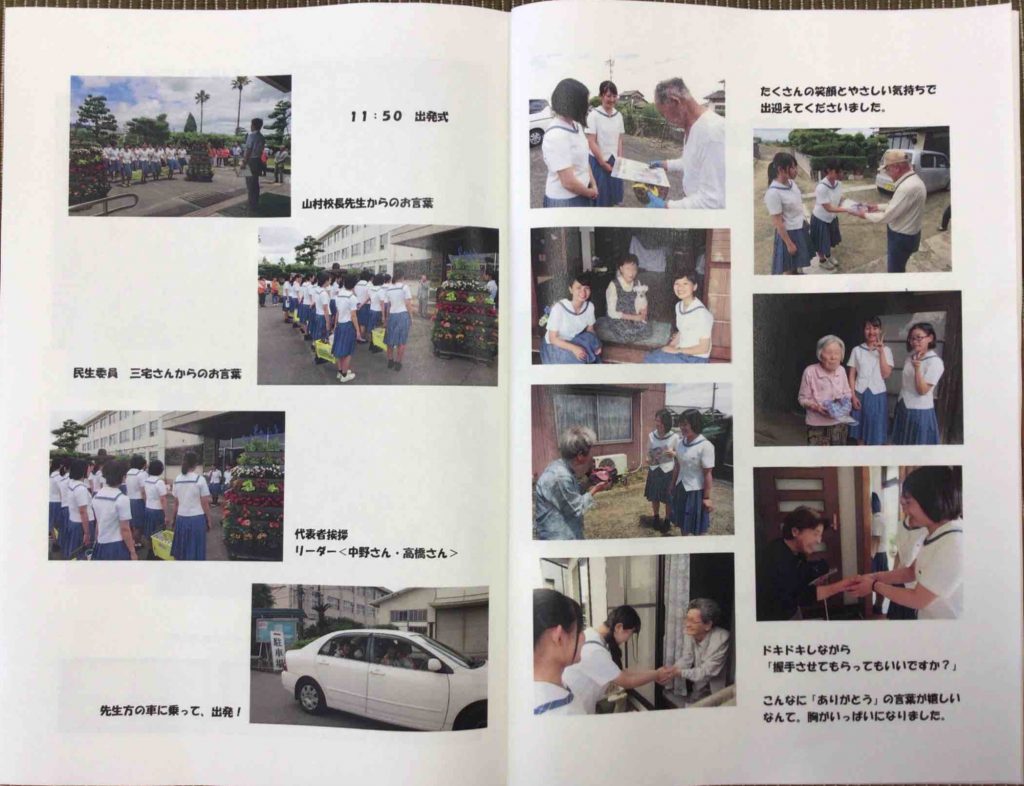

家政科3年生食物類型22名が6月12日に実施した「宅配お菓子」の記録集が完成しました。生徒たちが試作を繰り返しながら作った10種類のお菓子のレシピや当日の準備の様子、高齢者との触れ合いの様子に加え、取り組んだ生徒たちの感想文が32ページの冊子としてまとめられています。その一部を紹介します。 【生徒の感想】人と協力する力や効率の良い動き方、責任感など今回身に付けた力をこれからの宅配お弁当や文化祭、ありがとうパーティーに生かせるように、今回の経験や気持ちを忘れずに次の行事に向けて頑張ろうと思った。・・・・これからも地域に愛される学校であり続けるために、ひとつひとつの行事に取り組見たいと思っています。

記録集から「宅配お菓子」の取り組みを通しての成長の様子や次の目標に向けて頑張っている姿が伝わってきました。高齢者の皆さんから「ありがとう」や「暑いけどお互い頑張ろうなあ」、「宝物です」の言葉をいただいたことが、生徒の成長や気付きに繋がっていると思います。これからもよろしくお願いします。(o.y)

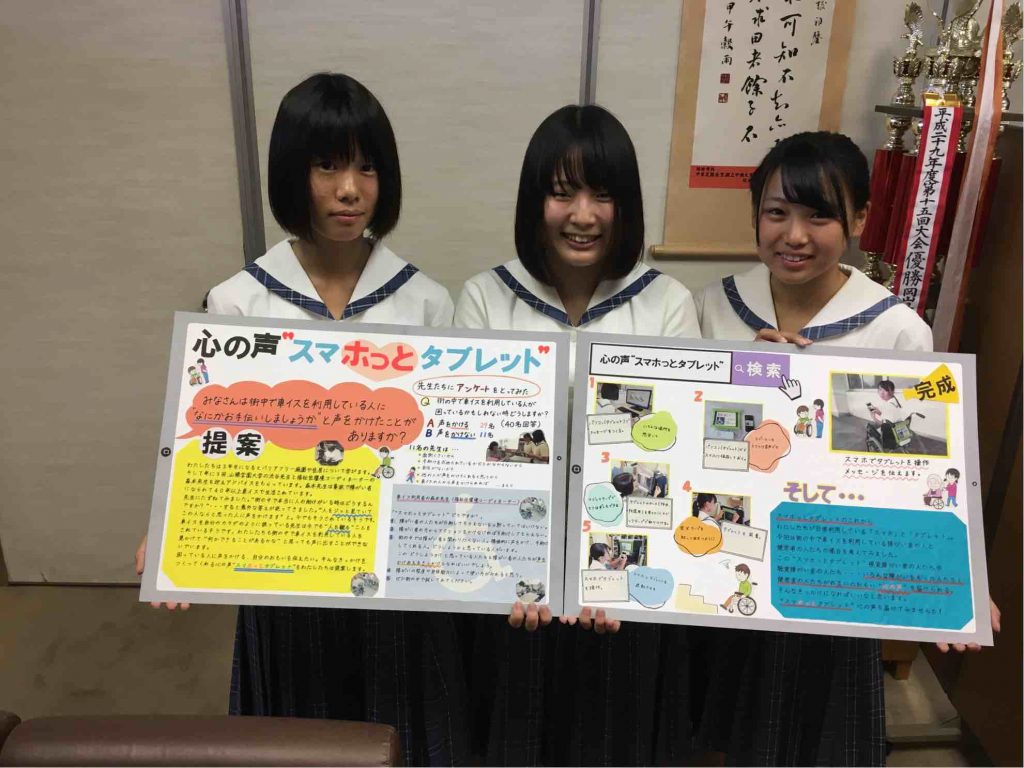

東北芸術工科大学主催の第25回全国高等学校デザイン選手権大会 「デザセン2018」に造園デザイン科3年生の3名が挑戦しています。大会のテーマは、『明日の社会を見つめ、明日の世界を創造する』で、高校生の視点で、社会や暮らしのなかから問題・課題を見つけ、解決策を分かりやすくまとめて提案します。昨年度出場した先輩に続けと今年は福祉をテーマにしたアイデアを提案します。造園デザイン科で福祉?と思われるかもしれませんが、本校ではバリアフリー庭園の設計・施工の勉強をしています。今回の提案は「心の声“スマホッとタブレット」がタイトルで、車椅子利用者を支援するためのアイデアを発表します。生徒たちは、福祉住環境コーディネーターの森本先生の講話を聞いて色々と試作したり、アンケート調査をしたりして2枚のパネルにまとめました。スマホのアプリを活用するなど高校生らしい提案です。8月末のパネル審査の挑みます。目指せ!最終審査会(o.y)

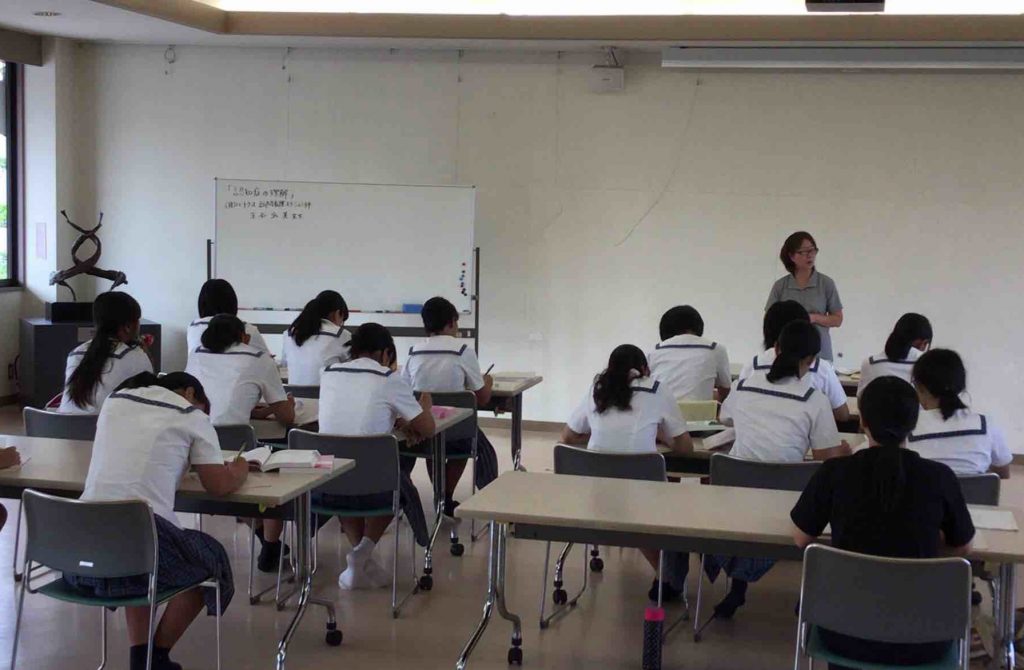

家政科の人間科学類型3年生は、介護職員初任者研修の資格を取得するため、6月から1月にかけて勉強をしています。8月下旬は、認知症の理解がテーマで訪問看護ステーション絆の看護師である玉谷弘美先生を講師に迎え、認知症を取り巻く状況や医学的側面から見た認知症の基礎および家族への支援について学びました。生徒たちは2学期には、生活支援技術について演習など更に学習を重ね、資格取得を目指します。(o.y)

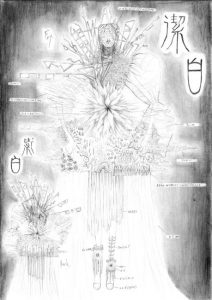

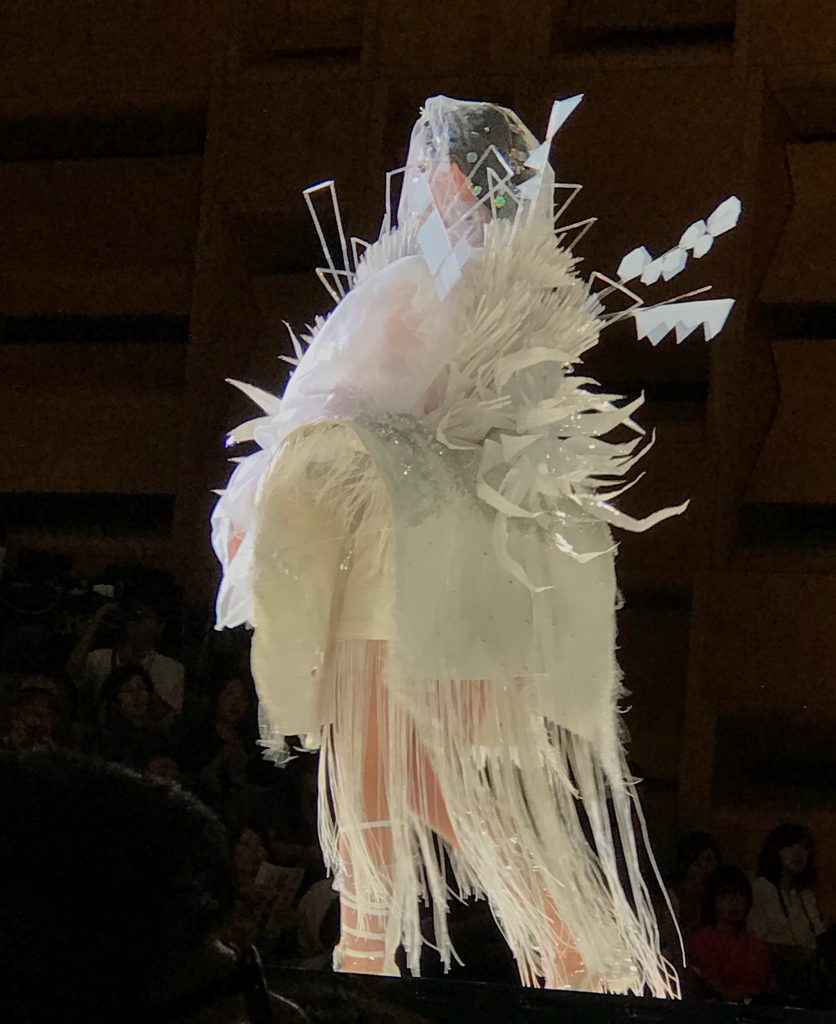

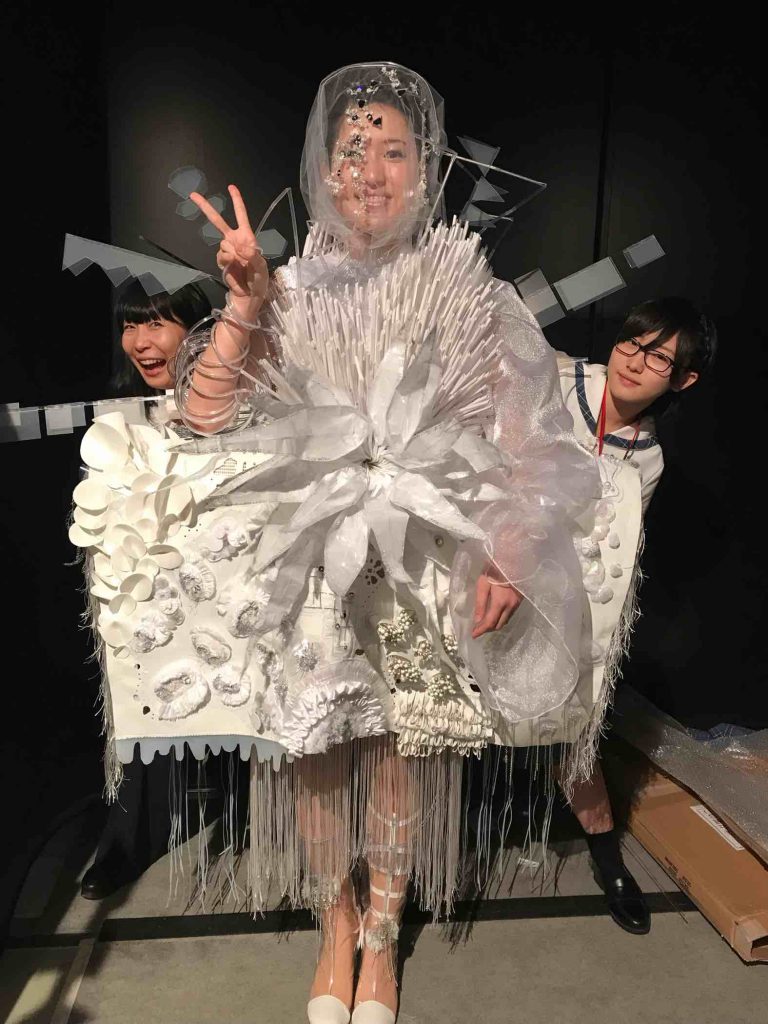

被服デザイン科2年生(福井紅瑠実さん、平井友梨さん)が、8月26日に青森県の弘前市民会館で行われた第18回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会(ファッション甲子園2018)に出場しました。応募総数130校、1891チーム、3136点の作品の中から選ばれたのは35作品、興陽高校のチームがその難関を突破し、この最終審査に挑みました。興陽高校のチームの作品テーマは「潔白」です。デザイン画と作品を作っている様子、最終審査会の様子を写真で紹介しました。興陽高校の文化祭では、作品を展示するので是非見に来てください。(o.y)

酷暑の中、作業を進めています!

完成を目指すために、使ったことのある機械だけでなく、初めて使う機械にも挑戦しています。

失敗もたくさんありますが、段取りを大切にして手際よく製作していきます。

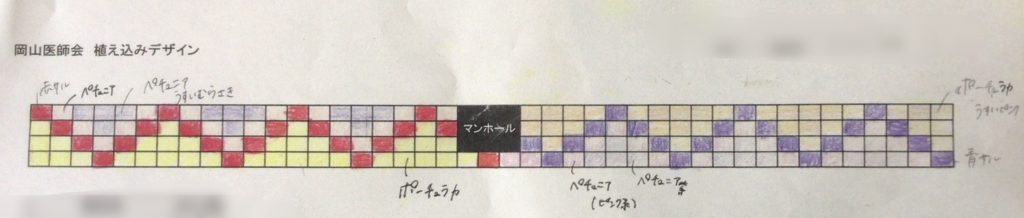

その1【生活類型 ガーデンデザインの地域への提案】宇野中学校や岡山医師会からの依頼に対し、生徒が花壇装飾のデザインを提案し、花壇作成に必要な植え込み用苗を提供する取り組みを行いました。写真は岡山医師会の花壇のデザイン画と7月末の花壇の様子です。デザイン画通りの花壇が完成しました。

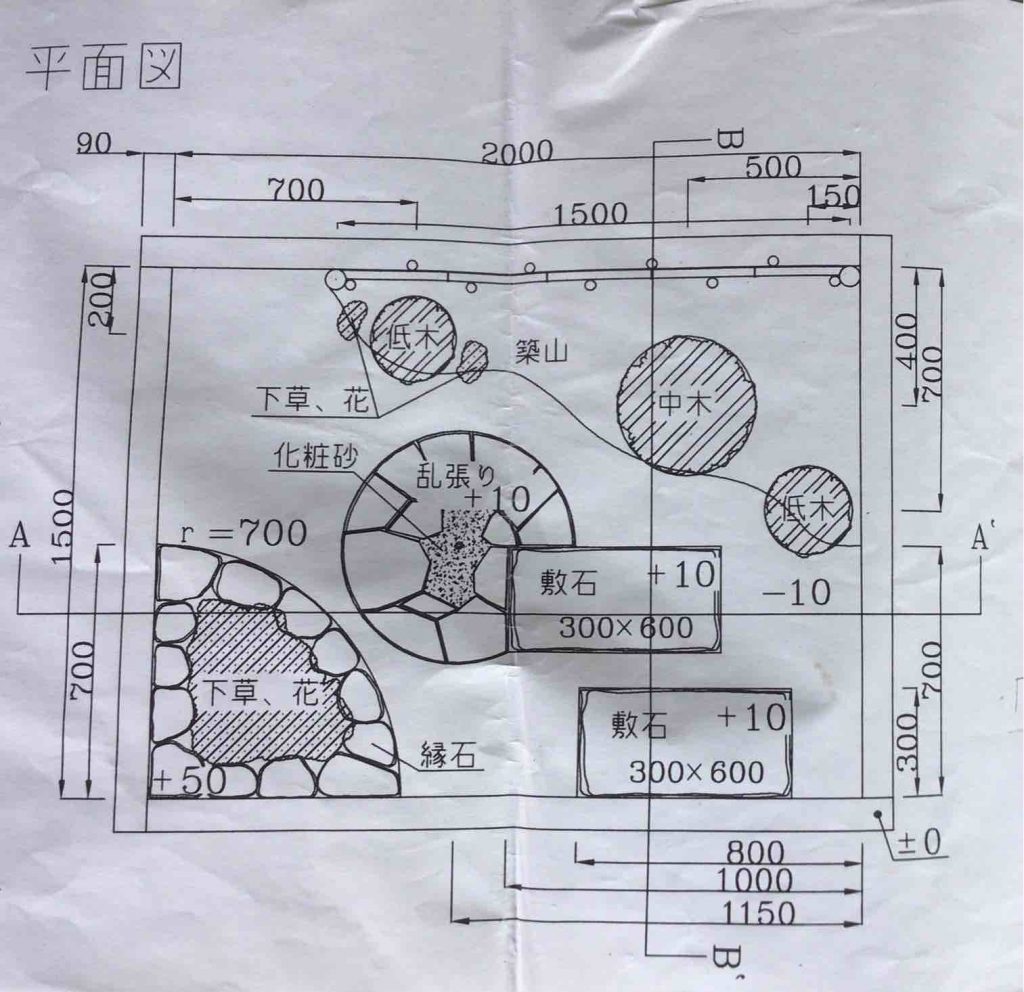

その2【 第13回若年者ものづくり大会(造園の部)へ出場】造園デザインデザイン科3年生 柴崎出帆くんが 8月2日に石川県で 行われたこの大会に出場しました。制限時間内に設計図通りの庭を一人で製作する競技で、基礎的な技術とフットワークが求められます。写真は学校で練習している様子です。生徒は大きな大会に挑戦することで、また一回りレベルアップをしてくれました。

その3【デザセン2018に挑戦】造園デザイン科3年生の3名が今年もデザセン2018に挑戦します。デザセンとは全国高等学校デザイン選手権大会のことで、山形県で毎年開催されています。生徒たちは、高校生の視点で、社会や暮らしの中から課題を見つけてその解決策を提案します。8月3日、一次審査を突破した生徒たちは、次の2次審査に向けて資料作りに取り組んでいます。写真は、昨年度のパネルを参考にしながらアイデアに練り上げているところです。情報を集めて分析し、形にする、まさしくアクティブラーニングです。頑張れチャレンジャー!

7月30日(月)晴れ、幸いなことに、先日岡山県を通過した台風12号の被害も少なく、予定通り興陽高校オープンスクールを実施することができました。暑い中、346名の中学生の参加があり、中学生の皆さんは、それぞれ関心のある学科の体験メニューに真剣に取り組んでいました。また、サポート役の高校2、3年生は、日頃の学習成果を発揮して、中学生に分かりやすく説明をしてくれました。それでは、それぞれの活動の様子を以下に紹介します。

A科***農業科では、田植え機などの農業機械の運転体験、ブドウやメロン栽培の施設見学、果物の糖度測定、小動物とのふれあい体験を行いました。時折吹く風が暑さを和らげてくれました。

M科****農業機械科では、大型トラクターの運転体験、ゼロハンカーの運転の見学、エンジン分解の見学、工作機械を操作しての記念品作りが体験メニューです。ゼロハンカーの勇ましいエンジン音が印象的でした。

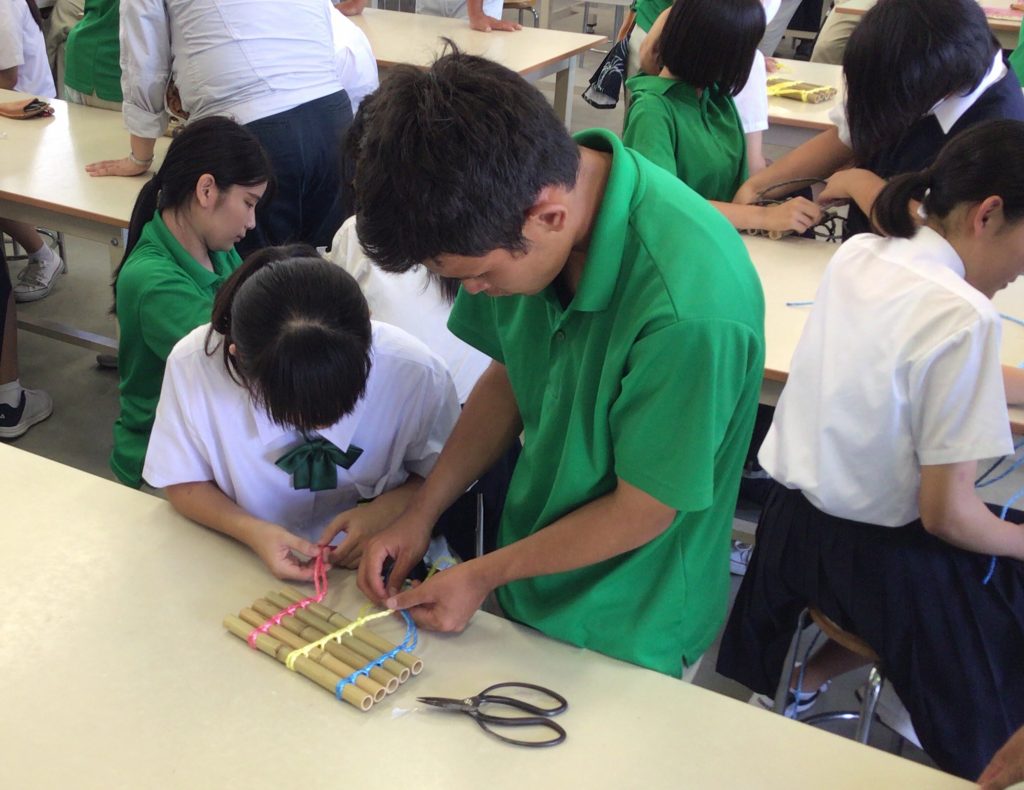

L科***造園デザイン科では、組みひも工芸作品作りの体験です。竹を紐でしっかりと結んで連結させるのは結構難しいのですが、中学生は一生懸命に取り組んでいました。

H科****家政科では、興陽ワッフル作り(食物)とレクレーションや壁面構成と言った保育技術、ベッドメイキングなどの介護技術について学びました。また車椅子や白杖体験にも取り組みました。テキパキと指導する高校生は実に頼もしかったです。

D科***被服デザイン科では、過去の受賞作品などを披露したファッションショーの見学、展示作品の見学があり、体験としてティッシュ入れやスパンコールフラワーなどの手芸小物作りに取り組みました。ファッションショーを見る中学生の目は、輝いていました。(o.y)