8月5日、興陽高校に最新型の田植え機がやってきました。学校で導入したのは、ISEKIの8条植え田植え機「さなえ NP80」で、GPS直進アシスト機能と可変量施肥機能を有しているのが大きな特徴です。GPSセンサーは屋根の上にあります。また、車輪にECメーターが設置されており、田植え時に土中の肥料濃度を測定し、肥料成分の多少に合わせて施肥量を調整して施肥することができます。これによって施肥量を節約することが期待できます。なお、6月28日にヰセキ中国の協力によりデモ機で行った田植えでは、20%程度の減肥効果が確認できました。来年度は、この最新型田植え機を活用して、環境に優しい農業&スマート農業を実践していきたいと思います。

カテゴリーアーカイブ: スマート農業

トマトハウスに環境制御装置を設置

8月1日、雨よけハウスにDIYで制作したアルスプラウトシステムの環境制御装置を設置しました。制御対象機器や外部気象センサーとの接続、クラウドサービスとの連携などのセットアップ作業は8月26日に実施し、9月からのトマト栽培に活用する予定です。温度・湿度、二酸化炭素濃度、日射量、土壌水分量、EC値を測定することができます。ハウスの外には外気象センサーがあり、温度・湿度、照度、感雨、風向・風量を測定することができます。

制御関係機器

各種センサー内蔵

笑味ちゃん天気予報で農業機械科スマート農業を紹介

7月25日、笑味ちゃん天気予報で、興陽高校農業機械科のスマート農業の取り組みが紹介されました。

ホームページの女性スタッフリポートのページにも掲載されていますので、こちかも是非ご覧ください。ココをクリックすれば見られます。

農業機械科が取り組むスマート農業

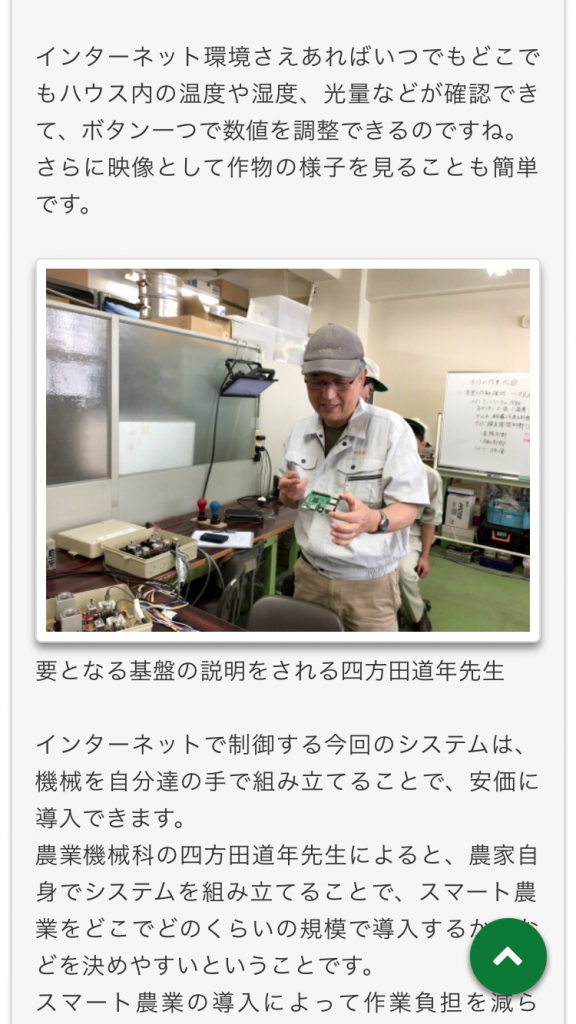

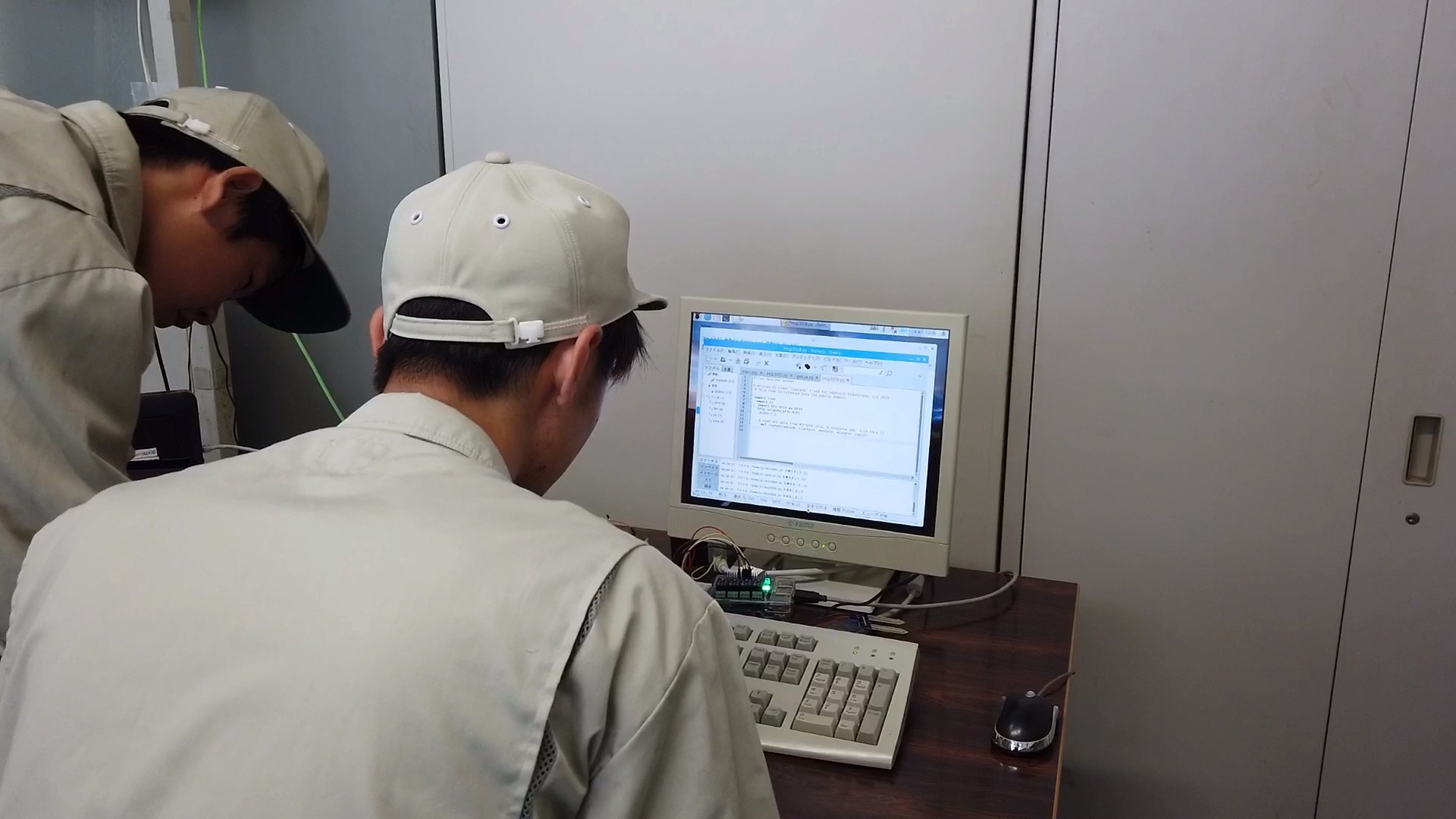

農業機械科では、スマート農業で注目されている温室の環境制御について勉強しています。7月16日、農業機械科3年生がその取り組みについてRSKの取材を受け、課題研究の授業で製作している装置の説明をしました。この時の様子はココをクリックすれば見られます。実際に取り組んだ内容は、下記の①〜⑤です。 ①水分センサーのデータを読み取るプログラム( Python )の入力

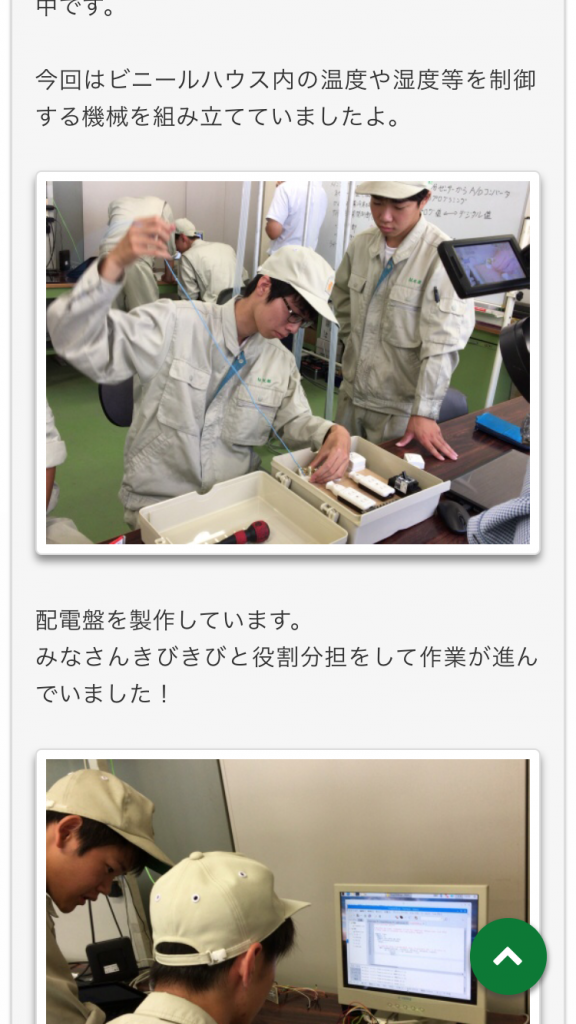

①水分センサーのデータを読み取るプログラム( Python )の入力

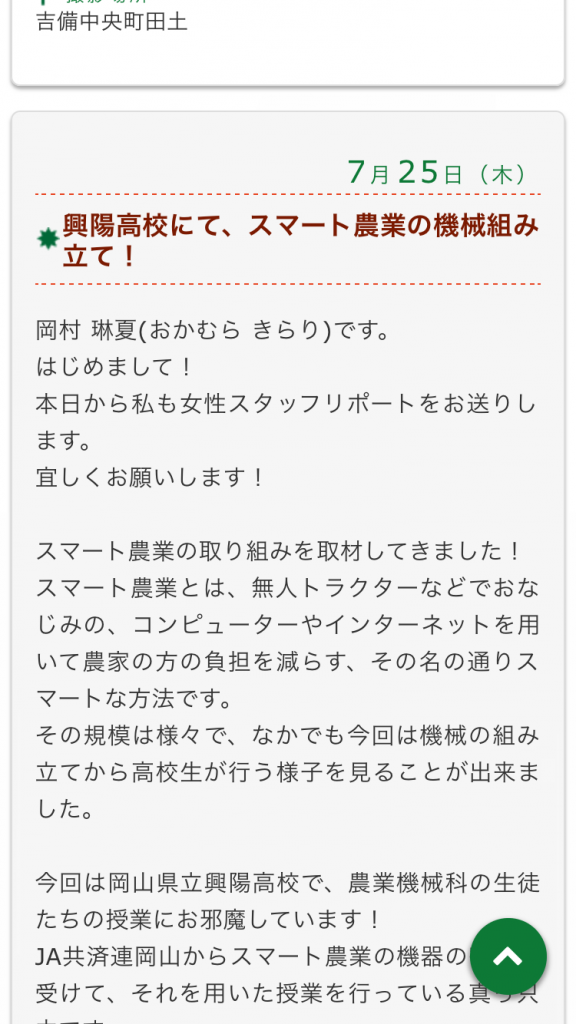

②制御盤の製作 ケーブルの配線作業

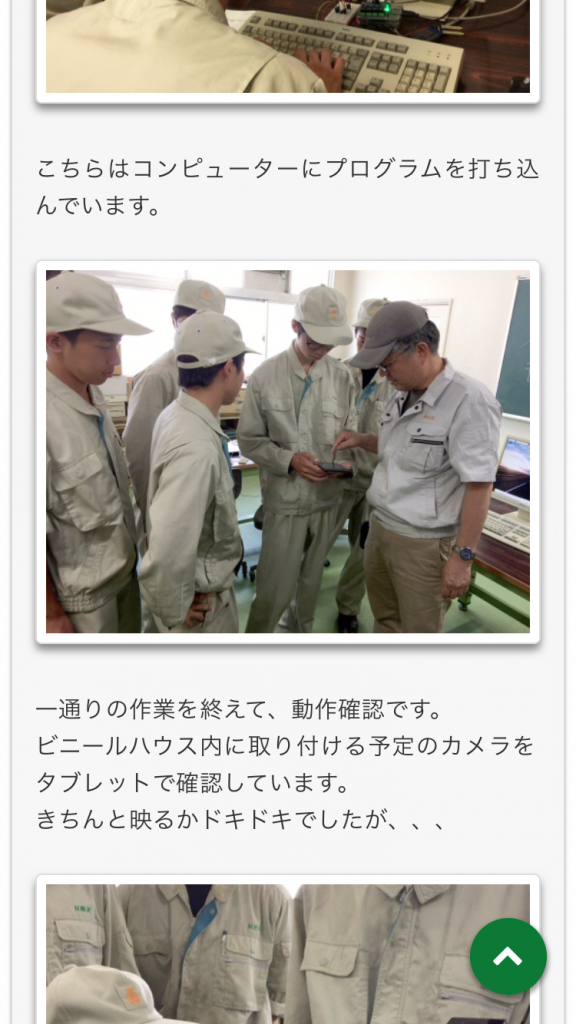

③ライブカメラによるストリーミング

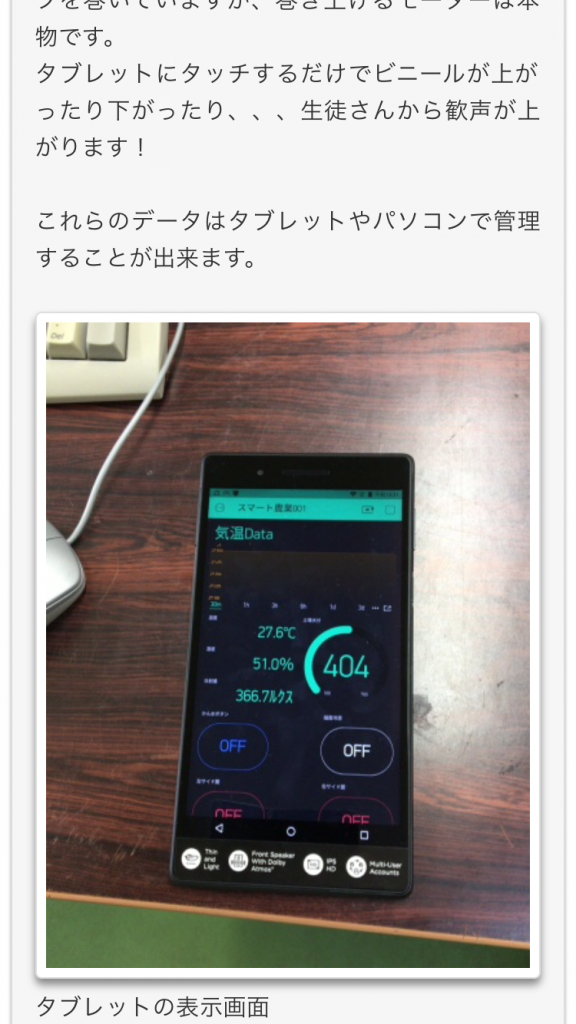

④スマートフォンで温度、湿度データを読み取る操作

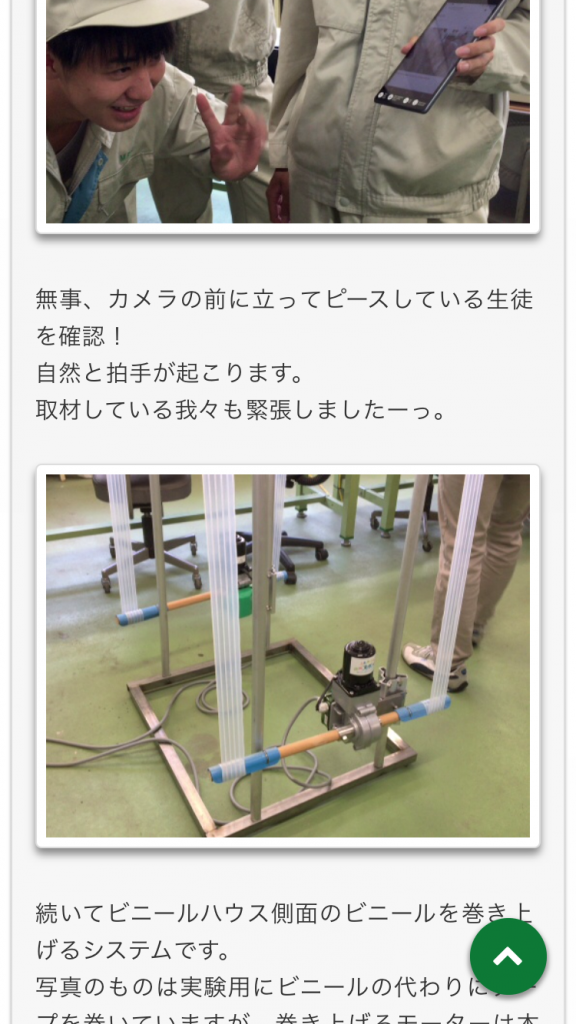

⑤スマートフォンでハウスのビニール巻き上げ装置を制御する実験

製作している環境制御措置は、汎用性コンピュータ(ラズベリーパイ)をベースとし、センサーやリレー等により構成されています。インターネットに接続することで、学校から離れた場所からライブカメラで観察することができ、スマートフォン用のアプリを使って温度や湿度や明るさ、水分状態を遠隔地から把握することもできます。更にかん水やカーテンの開け閉め等を制御することもできます。農業機械科では、これから広まる農業分野のIOTについて勉強しています。なお、この取り組みは、JA共済連からの支援を受けて実施しています。

製作している環境制御措置は、汎用性コンピュータ(ラズベリーパイ)をベースとし、センサーやリレー等により構成されています。インターネットに接続することで、学校から離れた場所からライブカメラで観察することができ、スマートフォン用のアプリを使って温度や湿度や明るさ、水分状態を遠隔地から把握することもできます。更にかん水やカーテンの開け閉め等を制御することもできます。農業機械科では、これから広まる農業分野のIOTについて勉強しています。なお、この取り組みは、JA共済連からの支援を受けて実施しています。

Airレジを使った販売実習

7月5日(金)、今日は、興陽高校アンテナショップ とれとれ市場「たまこ」の販売日です。(「たまこ」の営業時間はココをクリック)定番の人気商品である平飼い有精卵(1パック 300円)に加え、トマト、ナス、各種草花の販売を行いました。写真は、今日の販売担当の造園デザイン科3年生が、販売終了後に売上金の確認をしている様子です。ちなみに本日の売り上げは約27,000円でした。さて、本年度から興陽高校では、スマート農業の一環として、Airレジを導入しています。写真にもコンパクトなAirレジが写っています。Airレジ(エアレジ)とは2013年からリクルートが開始したタブレットレジサービスで、無料で活用することができます。このシステムにより、確実な会計処理ができるようになり、売り上げ分析も可能になりました。どんな品目が売れ筋なのか一目で分析できるため、多くの店舗で積極的に導入されています。学校では販売実習で使用し、年間の売り上げ動向等を把握します。

スマート農業による未来の農業を支える後継者の育成

最新型の田植え機を学ぶ

6月28日、29日と興陽高校の水田に最新型の田植え機がやってきました。本校が購入する予定の最新型の農業機械です。この田植え機にはGPSを活用して直進をアシストする機能が付いており、初心者でも真っ直ぐに揃った田植えができます。また、田植えをしながらリアルタイムで車輪間の電気伝導度(EC)を測定し、田んぼの肥料濃度が均一になるように施肥をする機能が備わっています。この日の実習で酒米「雄町米」を1.5ヘクタール植え付けました。肥料岡山米コートO22-1号(20-12-12)を10a当たりN30kgを施肥目標に設定し、田植えをしながら施肥をしました。その結果、従来なら23袋必要な肥料が、約6袋も少なくて済むなど、この田植え機の減肥効果(もともと肥料濃度の高い場所への施肥量を減らせる特徴)を実感することができました。

28日には、興陽高校農業科作物類型の3年生と真庭高校食品科学科の2年生が、「酒米&日本酒づくり」の学校連携として田植え実習を行い、この最新型の田植え機を活用しました。また、県下の農業高校8校で作物を指導している農業教員の勉強会も同時に行い、ヰセキ中国のご指導をいただきながら、これからの米作りの可能性について具体的に学ぶことができました。

28日には、興陽高校農業科作物類型の3年生と真庭高校食品科学科の2年生が、「酒米&日本酒づくり」の学校連携として田植え実習を行い、この最新型の田植え機を活用しました。また、県下の農業高校8校で作物を指導している農業教員の勉強会も同時に行い、ヰセキ中国のご指導をいただきながら、これからの米作りの可能性について具体的に学ぶことができました。

そして29日(土)には、毎年恒例のファミリー稲作を実施し、参加した子どもたちにも最新型の田植え機を実際に運転していただきました。

そして29日(土)には、毎年恒例のファミリー稲作を実施し、参加した子どもたちにも最新型の田植え機を実際に運転していただきました。