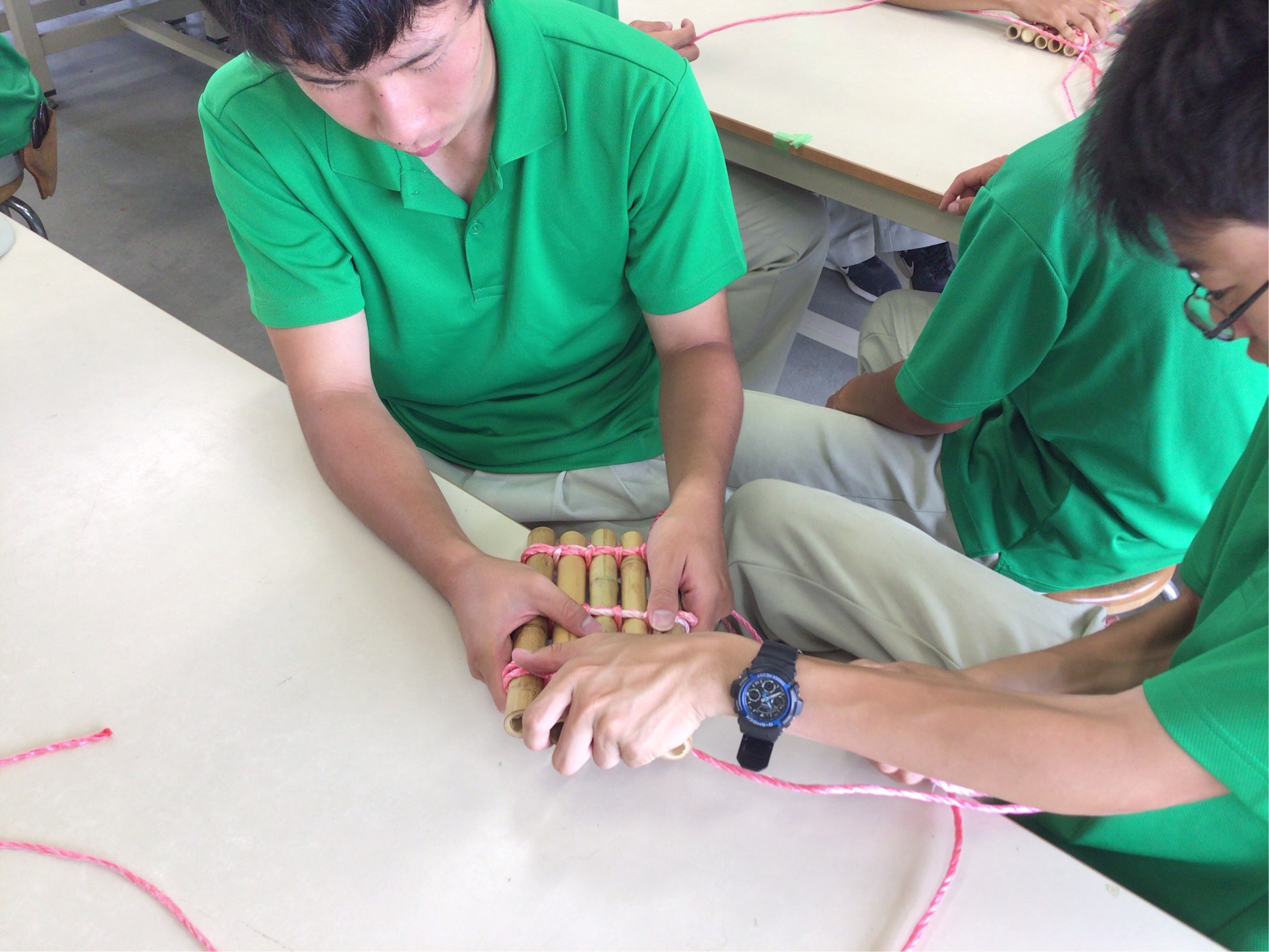

7月8日、造園デザイン科3年生は、今週末に興陽高校で行われる室内園芸装飾技能検定と造園技能士検定の合格に向けて猛練習をしていました。

作成者アーカイブ: koyohigh02

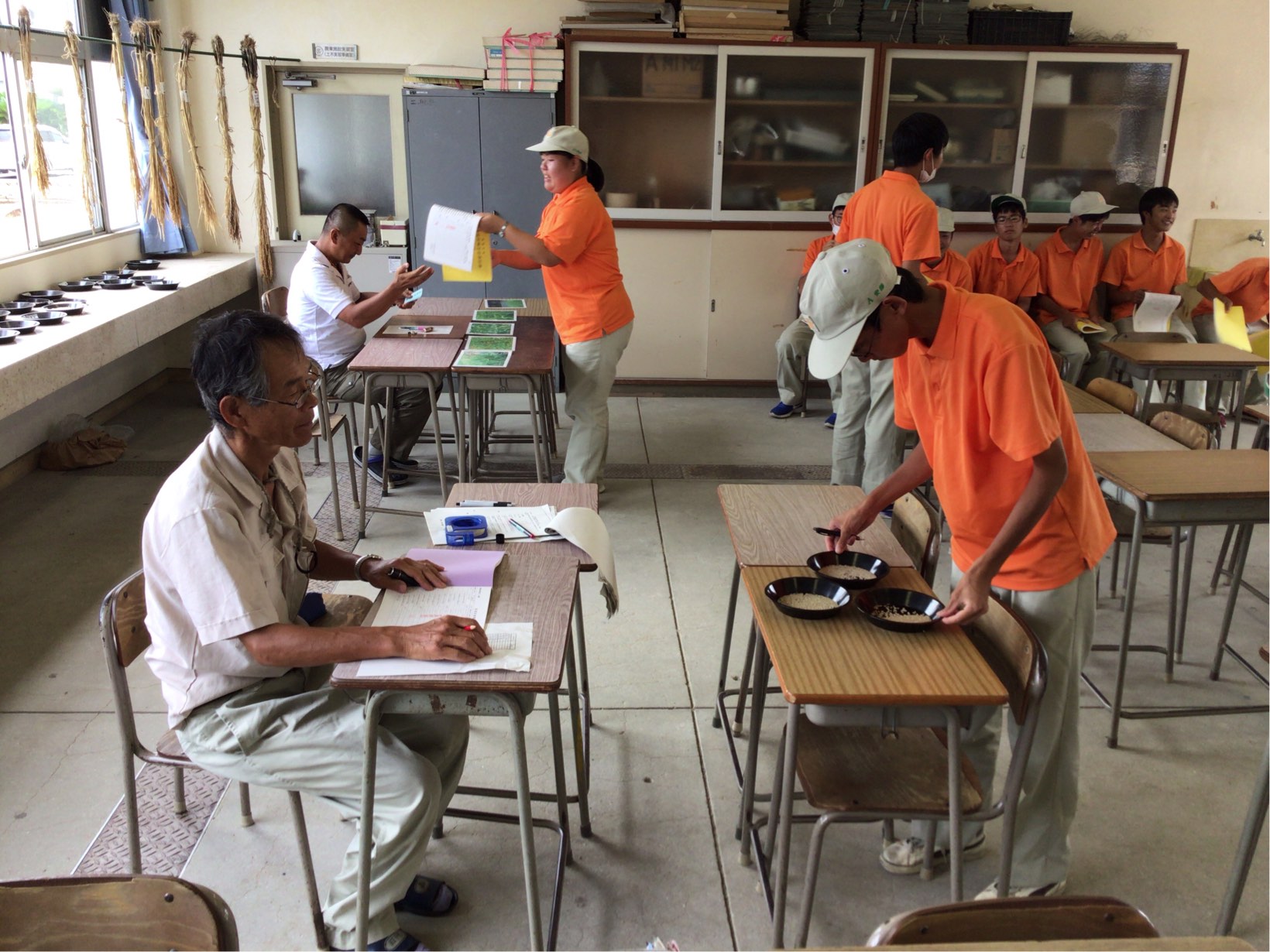

岡山県農業技術検定(上級)の様子

7月8日、農業科、農業機械科、造園デザイン科の3年生を対象に、岡山県農業技術検定(上級)の試験を実施しました。写真は、米の品質鑑定、雑草鑑定、男結び、トラクターの部品鑑定に熱心に取り組んでいる様子です。

Airレジを使った販売実習

7月5日(金)、今日は、興陽高校アンテナショップ とれとれ市場「たまこ」の販売日です。(「たまこ」の営業時間はココをクリック)定番の人気商品である平飼い有精卵(1パック 300円)に加え、トマト、ナス、各種草花の販売を行いました。写真は、今日の販売担当の造園デザイン科3年生が、販売終了後に売上金の確認をしている様子です。ちなみに本日の売り上げは約27,000円でした。さて、本年度から興陽高校では、スマート農業の一環として、Airレジを導入しています。写真にもコンパクトなAirレジが写っています。Airレジ(エアレジ)とは2013年からリクルートが開始したタブレットレジサービスで、無料で活用することができます。このシステムにより、確実な会計処理ができるようになり、売り上げ分析も可能になりました。どんな品目が売れ筋なのか一目で分析できるため、多くの店舗で積極的に導入されています。学校では販売実習で使用し、年間の売り上げ動向等を把握します。

スマート農業による未来の農業を支える後継者の育成

親子de桃の収穫体験

6月30日、興陽高校の果樹園で桃の収穫体験会を企画したところ地域から10家族30名の方が参加してくれました。担当は、農業科2、3年生の果樹専攻生24名です。午前7時に集合、説明の後、少し小雨混じりでしたが、予定通り食べ頃の日川白鳳の収穫を体験していただくことができました。大きくて甘い桃をどうぞお楽しみください。

ファミリー稲作 (田植え編)を賑やかに行いました。

6月29日、今年も総勢275名もの地域のファミリー(親子連れ)をお迎えし、恒例のファミリー稲作 田植え体験会を TSCテレビせとうち様に御後援いただき実施することができました。例年以上の参加者数ということもあり、農業科3学年ほぼ全員で運営を担当しました。田植え体験も手植えだけでなく、最新型田植え機の試乗や動物交流コーナー、学校の説明コーナーなど楽しんでいただきました。当日の様子はココをクリックしてください。

また、今年は、令和元年ということで、交流用水田(朝日米植え付け)に赤米と黒米を使って令和の文字を描きました。まだ、苗ですが稲刈りの頃にははっきりと文字が浮かび上がると思います。随時ドローン等を使って上空からの様子を紹介したいと思いますので楽しみにしてください。

また、今年は、令和元年ということで、交流用水田(朝日米植え付け)に赤米と黒米を使って令和の文字を描きました。まだ、苗ですが稲刈りの頃にははっきりと文字が浮かび上がると思います。随時ドローン等を使って上空からの様子を紹介したいと思いますので楽しみにしてください。

最新型の田植え機を学ぶ

6月28日、29日と興陽高校の水田に最新型の田植え機がやってきました。本校が購入する予定の最新型の農業機械です。この田植え機にはGPSを活用して直進をアシストする機能が付いており、初心者でも真っ直ぐに揃った田植えができます。また、田植えをしながらリアルタイムで車輪間の電気伝導度(EC)を測定し、田んぼの肥料濃度が均一になるように施肥をする機能が備わっています。この日の実習で酒米「雄町米」を1.5ヘクタール植え付けました。肥料岡山米コートO22-1号(20-12-12)を10a当たりN30kgを施肥目標に設定し、田植えをしながら施肥をしました。その結果、従来なら23袋必要な肥料が、約6袋も少なくて済むなど、この田植え機の減肥効果(もともと肥料濃度の高い場所への施肥量を減らせる特徴)を実感することができました。

28日には、興陽高校農業科作物類型の3年生と真庭高校食品科学科の2年生が、「酒米&日本酒づくり」の学校連携として田植え実習を行い、この最新型の田植え機を活用しました。また、県下の農業高校8校で作物を指導している農業教員の勉強会も同時に行い、ヰセキ中国のご指導をいただきながら、これからの米作りの可能性について具体的に学ぶことができました。

28日には、興陽高校農業科作物類型の3年生と真庭高校食品科学科の2年生が、「酒米&日本酒づくり」の学校連携として田植え実習を行い、この最新型の田植え機を活用しました。また、県下の農業高校8校で作物を指導している農業教員の勉強会も同時に行い、ヰセキ中国のご指導をいただきながら、これからの米作りの可能性について具体的に学ぶことができました。

そして29日(土)には、毎年恒例のファミリー稲作を実施し、参加した子どもたちにも最新型の田植え機を実際に運転していただきました。

そして29日(土)には、毎年恒例のファミリー稲作を実施し、参加した子どもたちにも最新型の田植え機を実際に運転していただきました。

六区保育園での保育実習(第2回目)

6月26日、家政科・被服デザイン科3年課題研究「保育実習」選択者の14名が岡山市六区保育園を訪問し、保育実習を行いました。

年長児を対象にした手遊びや紙芝居、ゲームコーナーの実施がテーマです。

生徒たちは、4月の見学実習から、どんな遊びが喜んでもらえるかを考え、安全面なども考慮して準備を進めてきました。ゲームコーナーでは的当て、さかなつり、もぐらたたき、宝探し、アクセサリー屋さんを作りました。どれも「もっとやりたい!」との声があがるほど子どもたちが喜んでくれました。また、ゲームの説明など保育士さんの声かけから学ぶことも多くありました。次はもっと充実した内容となるように、12月に予定している第3回目の実習にむけて、準備していきます。

興陽 ならしか!農業科6月

6月25日の農業科3年生の実習の様子です。田植えが19日から始まり、空梅雨ということもあって、順調に田植えが進んでいます。また、桃の収穫が始まりました。ブドウは、房の数を数え新梢に負担のかからない房数に調整します。トマトのハウス内の温度は高く、この時期に発生する尻腐れ病(カルシウム欠乏症)対策のためカルシウム剤を散布しています。動画を見るには、ココをクリックしてください。

インターアクトクラブ 西日本豪雨被災地・真備町訪問

6月22日、興陽高校インターアクトクラブの39名が、真備町を訪問し、寄付金贈呈と被災地支援ボランティアを行いました。寄付金は、昨年度の文化祭で行ったバザー「フェアトレードで被災地応援」の売り上げで、被災地で活動する団体「川辺復興プロジェクト あるく」と「真備町写真洗浄@あらいぐま岡山」の代表の方に、興陽高校で栽培したガーベラ(花言葉は、希望と前進)を添えてお渡ししました。午前中は、「あるく」の槙原さんから、被災後のリアルな様子や災害後の復興に向けての取り組みについてお話があり、日頃の防災意識をしっかりと持つことの大切さ、人とのつながりを持つことの大切さを学びました。その後支援活動として毎月発行している「あるく通信」を届けるための封筒に挿し絵や励ましのメッセージを書く活動を生徒全員で行いました。

午後からは、災害で汚れた写真を洗浄する活動をしている森田さんの指導を受けて、思い出のつまった写真をウエットティッシュを使って綺麗にする作業を行いました。生徒たちは、実際に川辺町に足を運んだことで多くのことを学んだと思います。これから先、いつ災害にあうかわかりません。常に防災、減災を意識し、自らの命と大切な人の命を守るために行動できる力を身につけてください。そして自分たちでできる支援活動をインターアクトクラブの部員として実行して欲しいと思います。

最後に今回この企画をしていただきました岡山西南ロータリークラブの皆様に感謝申し上げます。